寺山修司我认为应该用语言将别人打倒,所以我成为了一名诗人( 二 )

文章插图

你已经置身事外。对你而言什么都不重要。

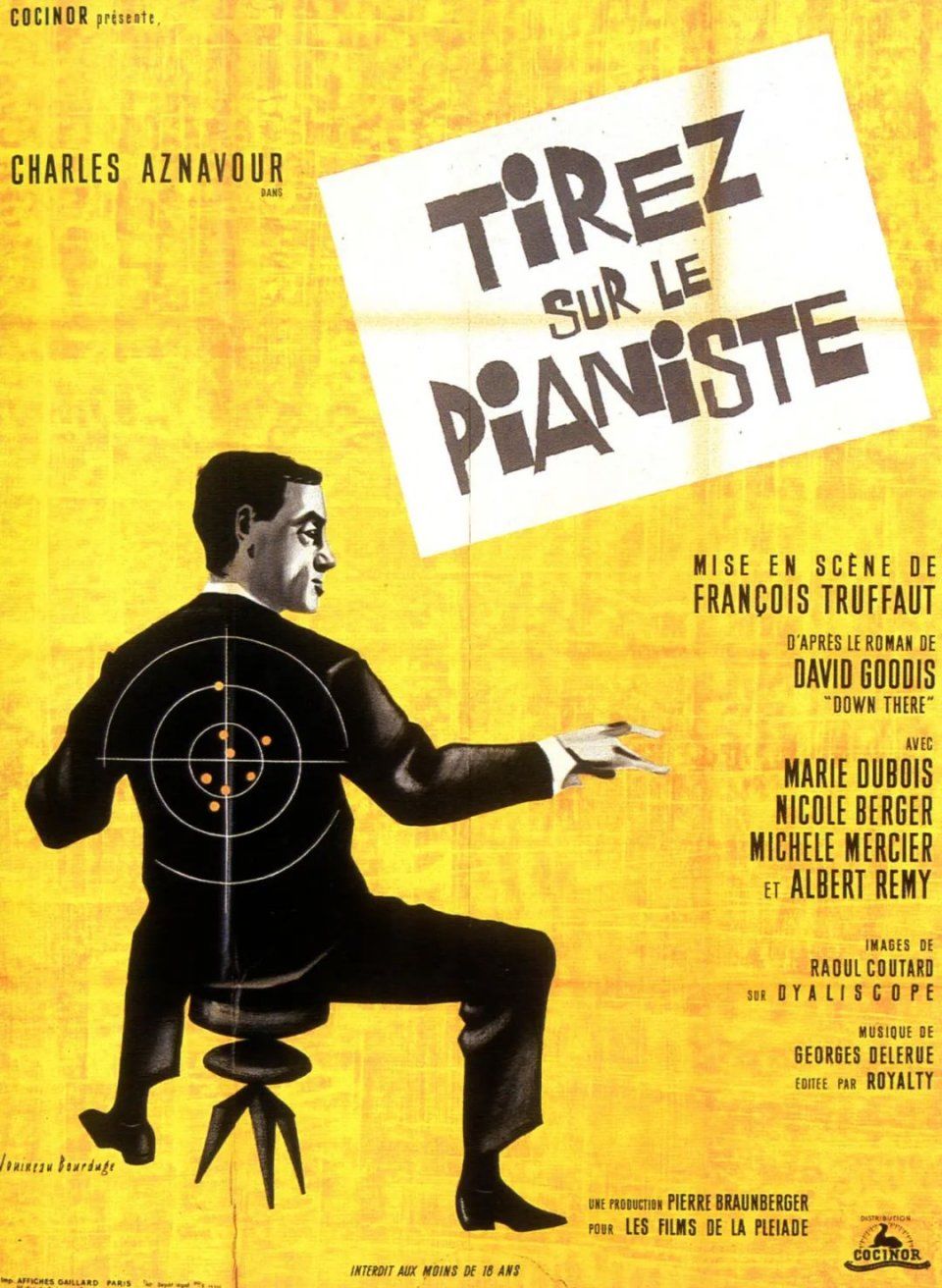

——《射杀钢琴师》

据说在新奥尔良的一家酒吧里,靠近钢琴师演奏位置的那面墙上贴着一张纸条,写道:“请不要射杀钢琴师!”

奥斯卡·王尔德的旅行记里有一节谈到,那个时候美国西部处于无法无天的时代,谁也不知道什么时候会发生争吵甚至厮杀。

有人意外地死了,这算不上什么稀罕事。替代调酒师和厨师的后备人选很好找,但要是钢琴师死了,可要花费很长时间才能找到替代他的下一位钢琴师。

没有钢琴师的那段日子,没有音乐的酒吧实在让人觉得大煞风景、无法忍受,所以出现了贴出纸条的请求:

就算你们要相互厮杀,也“请不要射杀钢琴师”。

实际上自古人们就说不要把艺术家卷入纷争,要保护与祭祀有关的人员。从其他视角来看,由此我们疏远了很多艺术家。

弗朗索瓦·特吕弗在电影《射杀钢琴师》里面表达了他对人与人交往的思考。

电影一开场便设定了一个场景,钢琴师不得不坐在那里听一个根本不认识的男人抱怨夫妻生活,鲜明地描绘了一个连钢琴师也不能免于被射杀命运的现代社会。

文章插图

我所引用的台词,在结构上表达了从“对你而言什么都不重要”到“你已经置身事外”的含义,塑造了一个不会被射杀的人放弃了其社会性的形象。他所放弃的社会性,也完完整整地包裹着他的人格。

主人公钢琴师总是被卷入纷争,最终被“枪击”而死。但那并非他积极参与的结果,而是在不情愿的情况下落得了那样的下场。

对我而言,那种“不情愿”实在是有趣。

文章插图

道歉,是不会起任何作用的。尤其是当自己什么都没有做的时候,那种负罪感,令自己厌恶。

过去,学校老师的桌子上要是少了点什么东西,就会大声问学生:“谁偷的?”这种时候,我总不假思索地觉得是自己偷的。

但是,事实上我甚至不知道什么被偷了。

——《审判》

我少年时代也有过同样的经历。那是一次修学旅行,在我们乘坐青函联络船渡过津轻海峡时,与我同船的一个中年女人跳海自杀了。

那时候我正好在甲板上,远远地看到了她自杀的始末。整个过程在我眼里就像电影的慢动作镜头一样缓慢地播放。

当我想到“啊!不要一个人去死”的时候,也不知怎的就被一种罪恶感侵袭。那其实是一件与我完全没有关系的事情,再说,距离太远,我也没法上前劝阻。

那个中年女人(后来据说)是单纯的厌世自杀。经常有类似事件发生。而且,听说她还患有神经衰弱。

然而虽说如此,在那之后我在梦里多次梦到那个女人。用弗兰茨·卡夫卡的话来说,那或许就是“罪恶感的诱惑”。

的确,罪恶感那家伙身上有些性感的东西。称其为“孤独的愉悦”,极为妥帖。

它在电影《审判》中被反复强调。

文章插图

K:“对不起!”

宾斯特纳:“对不起,对不起,你总是在道歉啊!”

K:“实在对……啊……”宾斯特纳:“怎么啦?”

K:“我又想道歉了。确实像口头禅一样啊。正如你所说。”

宾斯特纳:“啊?”

【寺山修司我认为应该用语言将别人打倒,所以我成为了一名诗人】K:“不是你的原因。”

奥逊·威尔斯的《审判》显示出了一种倾向,即用一种看不到的权力惩处人们身上隐藏的原罪,并给予它现代性的解释,使之通俗化。

可即便如此,片头的台词仍久久地萦绕在我心头。

(未完)

- 她是美院女学生,用自己的身体在纸上画画,却被认为是在恶搞

- 乾隆亲自出上联,考生认为太难转身要走,乾隆大笑:状元非你莫属!

- 你认为水浒传中的呼延灼生死大战林冲,谁会更胜一筹!

- (三)罗兰巴尔特的电影观,从不同的视角,来评电影

- 宋徽宗赵佶精通百艺,天赋极高,据说23岁就创立了瘦金体,那么,你认为练书法需有天赋才行吗?

- 画家认为儿童不宜欣赏裸体油画,以精致画风的2幅画体现艺术素养

- 中学生捡的一块石头,10年后被确认为国宝,它的主人有多牛

- 有三个姓氏经常被误认为日本人,其实这是中国千年前古老的姓氏

- 为什么说易经代表了中国古代最高智慧

- 把三国中的人物,比作金庸武侠小说里的人物,你认为曹操会是谁