文章图片

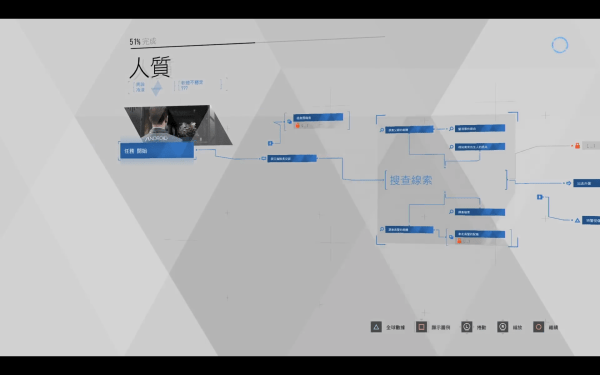

《底特律·变人》场景流程图

2018年 , 《底特律·变人》引发了热潮 , 吸引了许多轻度游戏玩家和所谓的“云玩家” 。 当游戏刚刚上线时 , 我没有选择“云玩家”的方式 , 而是第一时间在避开剧透的情况下 , 在主机上完成了仅仅一次通关 , 尽管结局充满了遗憾 , 但我没有给自己留下任何“反悔”的机会 , 而是尽可能以所谓的个人意志进行选择 , 生成唯一一次属于自己的叙事体验 。 当然 , 没有任何个人选择能够完全脱离社会的影响 , 这正是我试图在此表达的观点之一 。 在关卡完成后的场景流程图中 , 我们总是会被告知 , 我们所抵达的这个结局在全球玩家中的占比数据 。 对于“云玩家”来说更是如此 , 在游戏的实况直播中 , 他们可以通过弹幕来影响主播做出决策 , 相当于以集体的名义共同决定故事的结局;当然 , 也可以通过其他玩家剪辑的全分支、全结局的攻略类视频来收集故事全貌 。 因此 , 我们将始终被输出界面告知 , 不论做出了何种选择 , 以及选择背后代表的个人意志为何 , 我们始终是在经历一次虚构的冒险 , 我们始终处于游戏的体验之中 , 没有对现实生命造成影响 。

然而 , 虚拟世界没有对现实世界造成一丁点影响吗?事实上 , 游戏之于社会的道德影响恰恰是近三十年来 , 大众媒体与专家学者不断争论的对象 , 游戏的善恶之辩恰恰延续了自柏拉图以来 , 令众多哲学家焦虑不安的作品的道德伦理问题 , 他们认为 , 作品传递的信息可能会对部分心智不健全者造成不好的道德影响 。 对于那些被广泛传播的强叙事类电子游戏作品来说 , 它们不得不肩负着一定的社会责任 , 但问题在于 , 一种仅仅存在于虚拟世界中的道德或伦理选择 , 确实具有现实意义吗?

首先 , 选择构成了《底特律·变人》的核心玩法 。 在剧情中 , 马库斯的监护人、老画家卡尔曾经说过:“活着就是要不断做出选择 , 要爱还是要恨 , 是摊开手掌还是握成拳头 。 ”行动代表着抉择 , 玩家被一次次置于道德困境面前 , 为了继续游戏 , 他必须做出包含政治伦理意义的抉择 。 自托马斯·霍布斯(Thomas Hobbes)以来 , 社会契约论者始终认为 , 基于信念的共同承诺和集体协议决定了道德和政治的准则 , 个人只有在主体内部与他人的关系中才能理解自己的权利和责任 , 成为完全的人 。 游戏的本质在于互动和参与 , 无论是云玩家还是单机玩家 , 都将通过流媒体或游戏内的统计机制分享自己的行动 , 玩家互动和交流的结果构成了一个可被读取的数据库 , 包含了所有权利和责任冲突的调和结果 。 因此 , 当个人的道德伦理决定拥有集体影响力之时 , 其本质不得不走向政治化 [1] 。

文章图片

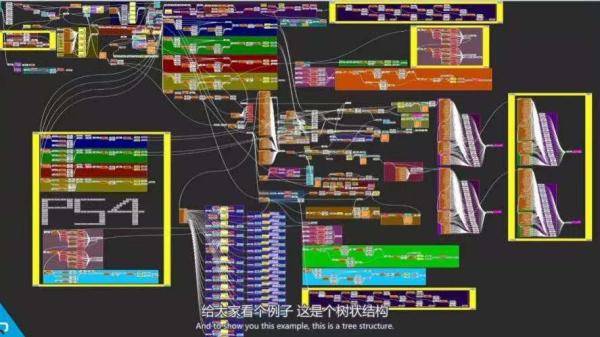

《底特律·变人》脚本的树状图流程

其次 , 电子游戏是一种隶属于大众文化的工业制品 , 玩家能够以低成本的方式实现现实生活中不可能的体验 , 拥有想象中的社会身份 , 甚至可以做出抢劫、施暴等违法行为 , 且不会对现实世界造成实际伤害 。 《底特律·变人》为玩家提供的 , 是一个道德实验乃至伦理教育的场所 , 玩家通过一幅名为道德和伦理的眼镜 , 完成挑战并参与到一场思想实验当中 。 比如我通过这段游戏体验模拟了一次绝无仅有的生命历程 , 同时构建了属于我自己的道德经验 。

最后 , 虽然当代电子游戏佩戴着自由主义范式的浪漫面具 , 其本质上还是一种基于新自由主义的文化产物 。 如果说传统游戏批评仍在坚持一套源自席勒(Schiller)哲学、经过赫尔津哈(Huizinga)和卡鲁瓦(Caillois)发展壮大的“自由游戏”(free play)理论 , 始终在强调游戏分割了休闲时间与劳作时间、责任与乐趣、生产与再生产等功能 , 忽视了当代电子游戏中关键的“自由/免费劳动者”(free labourer)问题;那么我们必须重新评估游戏理论是否与当下的游戏作品发生脱节 。 如果我们把诞生于20世纪下半叶的早期电子游戏看作是工业时代中一种训练劳动者技能的平行机器 , 它使得玩家以自愿的方式投入其休闲时间和精力 , 去进行“生产性游戏”(productive play) , 从而变成阿尔萨斯(Aarseth)所说的“义务玩家”(implied player);那么 , 21世纪的电子游戏集中反映了数字经济时代下 , 工作和游戏之间的界限愈发模糊 , 两者不断累积成为人力资本 , 玩家可以以它为借口 , 不断投入到价值未知的自我实现行为之中 。 因此 , 作为新自由主义主体的当代玩家与脱胎于新自由主义体系的当代电子游戏 , 似乎构成了一个先有鸡或先有蛋的关键问题 [2] 。

- 对外|暴雪公布了一款还没定名、从未对外的生存游戏

- 运营|狩猎游戏《无畏》开发商新作曝光:免费多人射击游戏

- 小戴|通宵打游戏,27岁小伙差点没了!这病40岁以下犯,更危险

- 瑟拉|跟游戏比,现实里的NPC玩得可太花了

- 角色|游戏基础知识——玩家的“掌控力”可能比“心流”更加重要

- 故事|暴雪在做新游戏

- 实力|拳头删除炼金亚龙,称过于影响游戏体验,玩家开香槟庆祝

- 融资|暴雪前开发者工作室融资3470万美元 计划打造虚幻5引擎RTS游戏

- 健康|不论男女,60岁后若想长寿,2件事能忍就忍,或许能够延长寿命

- 超级马力|国行Switch游戏最高降价90元 马力欧全家桶打折开卖